—El demonio se deja ver en los lugares más insospechados y, en ocasiones, se cuela en los conventos de monjas para desafiar el poder de Dios y desplegar su maldad —afirmó el inquisidor con aplomo—. Solo precisa almas dispuestas a entregarse a sus apetitosas propuestas. Decidme, ¿creéis que esos prodigios podrían guardar relación con el vínculo lascivo que, según vos, mantienen la madre y la hermana? —añadió el dominico con una media sonrisa en los labios.

—Todo en la vida se halla relacionado, mi señor —respondió Martina—. Seguro que el Maligno se relame de gusto cuando contempla a esas dos mujeres entregadas a la lujuria y a las caricias voluptuosas. Estoy convencida de que les ha prometido deleite sensual a cambio de sus almas.

—¿De veras pensáis así, hermana Martina? —insistió el fraile, llevándose el dedo a la sien.

—Señor fiscal, os lo imploro —exclamó ella, inclinándose hacia adelante—: hay que arrancar de aquí esa presencia demoníaca o todas caeremos bajo su influjo, esa influencia perniciosa que nos aleja del bien y nos empuja al pecado. Os ruego que toméis cuanto antes las medidas oportunas para expulsar a Satanás de este monasterio. Esta situación no puede prolongarse más o será nuestra perdición, y vos mismo lo contempláis con vuestros ojos. El aire de depravación se huele incluso desde la distancia.

—Si así fuera, habría que intervenir sin demora —admitió fray Bernardo—. Pero permitid que mi mente se apacigüe, que estudie en soledad todas las declaraciones recogidas y, a partir de ahí, resuelva qué hacer en este feo asunto… del que también vos formáis parte.

—Confío en vuestro buen criterio —replicó la monja—. Sois, sin duda, la persona más propicia del Santo Oficio para realizar la limpieza necesaria y apartar a los miembros podridos de esta comunidad, esos que pueden extender la enfermedad al resto del cuerpo. Nadie mejor que vos para expulsar al diablo y devolver a esta congregación la rectitud y el debido respeto a las sagradas reglas.

—Un último aspecto, hermana —dijo entonces el fiscal, cambiando levemente el tono—. He estudiado vuestro expediente. Tenéis antecedentes por haberos enfrentado a la antigua superiora de vuestro convento en Toledo. ¿Sois consciente de que el tribunal podría considerar esos precedentes poco recomendables a la hora de valorar la credibilidad de vuestra denuncia?

—Mi señor, sé bien que no soy una santa —admitió Martina— y que en mi historia ha habido conflictos, fruto de la injusticia con que se me trataba. Pero, más allá de ello, lo esencial es la naturaleza de los hechos que describo y que podéis leer en mi escrito. Doy gracias a Dios de que seáis vos quien instruye esta causa, pues, si me permitís la confianza, os contemplo como un hombre serio y honesto, el más capacitado para esclarecer la verdad de este turbio asunto. Sabréis distinguir lo verdadero y arreglarlo todo, para que este convento y las mujeres que aquí viven se entreguen a la clausura y al cumplimiento de los mandatos de la Santa Madre Iglesia.

—Siempre se agradecen palabras que parecen sinceras —respondió el inquisidor—. Por desgracia, nuestro oficio no suele ser bien entendido, aunque contamos con el apoyo divino y el de las autoridades terrenas, en quienes Dios delega. Si se abre juicio, solo espero que ratifiquéis lo expuesto con la misma firmeza con la que lo habéis hecho hoy. Pensad en esto: si habéis mentido o exagerado en vuestras apreciaciones, al final todo saldrá a la luz y seréis castigada como perjura. Imaginad las consecuencias sobre vos y sobre vuestro futuro.

—Lo sé, y precisamente por eso solo he dicho la verdad, fray Bernardo.

—Eso espero. El tribunal sabrá separar el testimonio veraz de aquellos otros que, por diversos motivos, se recrean en la falsedad. Os recomiendo prudencia, hermana. Y ahora, podéis retiraros. Id con Dios.

—Lo mismo os deseo, ilustre señor. Solo persigo lo mismo que su merced: que todo se aclare y nuestra orden vuelva a renacer entre estos muros, más allá de la vergüenza que la hermana Concepción y la madre Verónica han vertido sobre nosotras.

Tras una breve reverencia, Martina se despidió de los dos dominicos y abandonó la sala de interrogatorios.

Al día siguiente, antes de partir hacia Sevilla, fray Bernardo quiso interrogar al último personaje implicado en aquella historia intramuros.

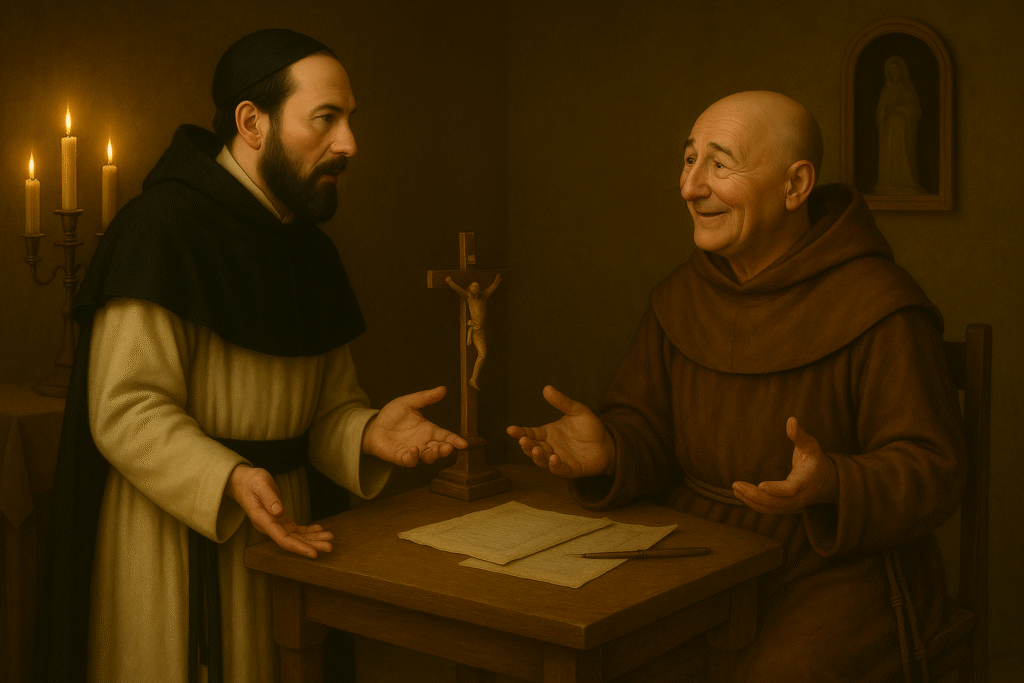

—Buenos días, padre Damián —saludó cortésmente el inquisidor—. Disculpad que interrumpamos vuestra labor, pero deseo formularos unas breves preguntas. Si tenéis a bien colaborar con nuestra misión, os lo agradeceremos. Supongo que sois consciente de lo provechoso que puede resultar ayudarnos de buen grado, como confío que será.

—Claro que sí, fray Bernardo. ¿Por qué iba yo a negarme a colaborar con vuestra merced? Preguntad, y responderé.

El fiscal esbozó una sonrisa corta.

—Así me gusta. Veamos. Como confesor del monasterio de las concepcionistas, estáis implicado en un asunto que nos preocupa. El año pasado estuvisteis en Sevilla en reunión con otros hermanos cuando la maldita plaga comenzó a extenderse por la ciudad. ¿Recordáis tales hechos?

—Por supuesto. Es imposible olvidar aquellos días terribles. La enfermedad actuó como la guadaña de la muerte. Bien mirado, es un milagro que los tres sigamos con vida.

—Ya. Cuando regresasteis de la ciudad, vinisteis al convento para realizar las confesiones habituales, ¿es cierto?

—Sí. Si la memoria no me engaña, fue poco después de volver de Sevilla, tras aquel encuentro.

—De acuerdo. Pensad en esa fecha, os lo ruego. Al ingresar en el monasterio, ¿notasteis en vuestro cuerpo síntomas propios de los infectados por la peste?

—No exactamente.

—¿Podríais concretar, padre Damián?

—Recuerdo cierto malestar, algo de tos y quizá algo de fiebre. Nada más.

…continuará…