—¡Pues claro que sí, Carmen! —afirmó Martina con ardor, golpeando el aire con la mano como si con ese ademán pudiera empujar el mundo hacia su causa—. No se lucha solo para apartar lo malo, sino para enriquecerlo con lo bueno. Y yo te quiero a mi lado, inseparables, como uña y carne. ¿Acaso no te ilusiona la idea? El poder no es cosa vil, sino aspiración legítima entre las personas, sobre todo entre aquellas que no soportan más injusticias ni el mal gobierno.

—Ay, querida, es que no tienes remedio…

—Mira a los curas y frailes —replicó Martina con una media sonrisa cargada de ironía—. Se «apuñalan» unos a otros por alcanzar un cargo y mandar sobre sus semejantes. ¿Por qué habríamos de ser distintas nosotras, las monjas? ¿Acaso Dios nos dio un alma diferente a la de los hombres?

Carmen abrió los ojos con asombro, como quien contempla un pensamiento demasiado audaz para atreverse a abrazarlo.

—En verdad, hermana, no tengo la menor idea sobre esa cuestión. Pero si te soy sincera, lo de dar órdenes me resulta indiferente. Prefiero la paz de obedecer a la carga de mandar. Para gobernar hay que valer, y a ti —lo reconozco— ese concepto te enciende. Estás un poco loca, sí, pero esa locura tuya tiene fuego y arrastre —dijo con una sonrisa que suavizó la severidad de sus palabras—. Por ahora, aceptaré que eres un peligro cuando se te deja obrar a tu antojo. Me basta con que, mientras tanto, sigas complaciéndome.

Martina guardó silencio unos instantes, como quien afila en su interior una respuesta más punzante que la anterior. Luego, con un destello de ambición en los ojos, habló:

—Di lo que quieras, Carmen. Pero cuando nos veamos al frente de esta abadía, comprenderás las cosas de otro modo. ¡Ya me imagino las caras de estas pobres infelices al descubrirnos al timón de la nave! Solo pensarlo me produce un deleite secreto. Y mientras llega la ocasión, tú no te apartes de mi lado. Permanece atenta: sé muy bien la actitud que debo adoptar y, además, tengo un plan.

—¡Ah, claro! Ya me extrañaba a mí que no hubiese plan alguno detrás de tus palabras. Qué peligrosa eres, Martina… Supongo que esa es una de las razones por las que resultas tan interesante.

—¡Por fin un elogio! Ya era hora… —respondió ella con un suspiro largo, como quien se descarga de un peso invisible.

Luego, bajando la voz, Carmen concluyó con una nota de fastidio:

—Anda, llevemos todo esto a la cocina. Me he cansado de recoger cosas del suelo mientras tú te entretienes con conspiraciones y venganzas imaginarias. Habrá que disponerlo todo para la comida.

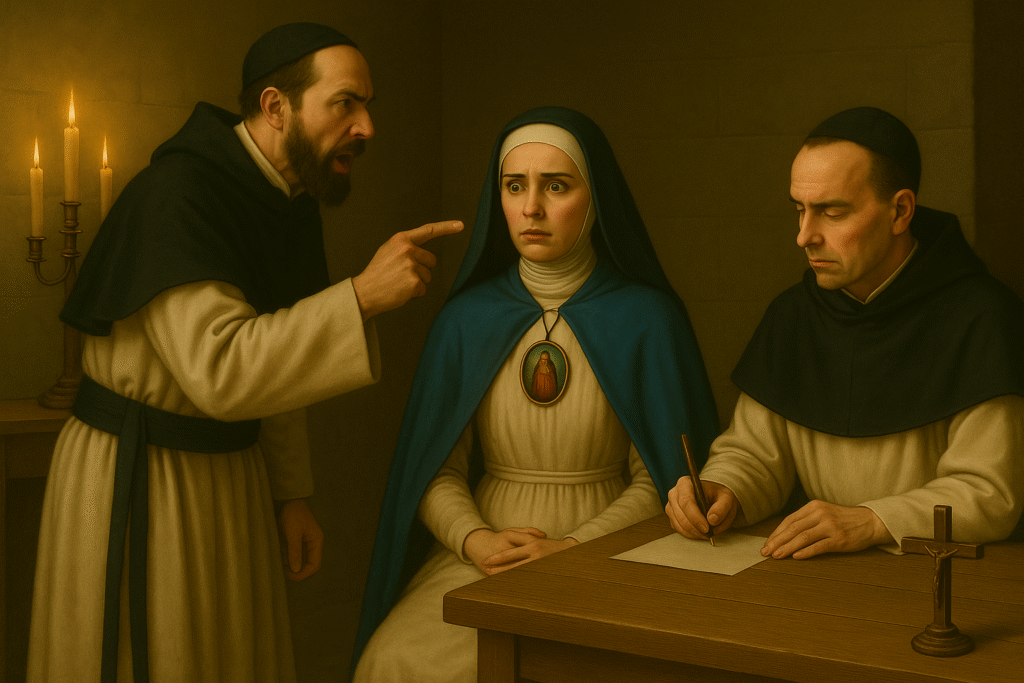

A escasa distancia, en la sala de visitas del monasterio, la tensión se condensaba en el aire como un incienso agrio.

—Bien, reverenda madre —dijo el instructor de la Inquisición, acomodando unos papeles que pasaba a su compañero con gesto meticuloso—. Supongo que estáis impaciente por conocer los motivos que nos han traído hasta este lugar en una visita que, sin duda, no esperabais.

La superiora, erguida en su silla, sostuvo con firmeza la mirada.

—Por supuesto. Sería necedad fingir lo contrario. El Santo Oficio jamás se acerca sin causa justificada. Imagino que tenéis asuntos de mayor gravedad que atender.

—La importancia de cada cosa la decidimos nosotros —replicó Bernardo con voz seca, como golpe de martillo sobre yunque—. Sabemos que nuestra presencia rara vez es grata, pero estamos habituados. La gente tiembla a nuestro paso, y sin embargo la justicia exige firmeza para mantener intacta la fe católica. No temáis, reverenda: si no hay culpa, nada habrá de qué espantarse. Mas si la hubiere, nuestro tribunal sabrá arrancarla de raíz. En eso somos diestros y orgullosos.

Un escalofrío recorrió la piel de Verónica. Sin darse cuenta, su cuerpo se replegó levemente hacia atrás, como si el inquisidor fuese un fuego que amenazaba con abrasarla.

—Entonces, no perdamos el tiempo. Estoy a vuestra disposición —dijo con una valentía que apenas lograba ocultar su impaciencia. Su sandalia golpeaba insistentemente el suelo, delatando la tensión que la consumía.

—Veréis, hace unas semanas llegó a nuestro tribunal un testimonio grave: se hablaba de ciertos abusos cometidos, supuestamente, entre estos muros.

—¿Abusos? ¿Aquí? —exclamó la abadesa, con el rostro endurecido por una mueca de repugnancia—. Os ruego que creáis mis palabras: desde que fui elegida madre de esta casa, jamás he permitido que la menor sombra de ilicitud manche estas paredes.

—Naturalmente responderíais así —repuso el dominico, cuya mirada se clavaba como un hierro en el rostro de Verónica—. Mas no os engañéis: seremos nosotros quienes investiguemos. Esa es nuestra labor. Agustín, ¿lleváis bien las notas?

—Sí, mi señor fiscal. Podemos proseguir.

—Bien. Y entended esto, su merced: como sois de noble estirpe y hermana del conde de Valcárcel, no conviene alborotar con escándalos innecesarios. Por eso, antes que citaros en el tribunal de Sevilla, preferí venir en persona, con mi ayudante, para examinar el asunto con discreción. Nuestra tarea es discernir si se trata de una denuncia estúpida, fruto del rencor, o de un mal real que requiere castigo ejemplar.

La madre Verónica respiró hondo, tratando de contener la ira y el desasosiego.

—No salgo de mi asombro, señor fiscal. Aunque acepte vuestros procedimientos, no puedo menos que sentirme incómoda. Decidme, pues, ¿de qué se me acusa exactamente?

El aire se espesaba en la sala como antes de una tormenta.

—¿De veras no sospecháis nada, madre? —preguntó el inquisidor, ladeando apenas la cabeza—. Conmigo no bastan despistes ni medias verdades. Mi oficio me ha enseñado a arrancar las máscaras, y creedme, sabré llegar al fondo de lo que parece una trama turbia.

…continuará…