—Así es —respondió fray Agustín, con tono desenfadado mientras se acomodaba en el banco del carromato—. Solo espero que la monja denunciante no pierda los papeles si llegamos a celebrar juicio. Eso le restaría credibilidad. Ya hemos visto muchos casos en los que, ante la presencia de las autoridades y del Santo Oficio, las personas se encogen y la fuerza de sus relatos se deshace como niebla.

—Bueno, ya lo visteis con vuestros propios ojos —replicó fray Bernardo—; a la hora de declarar, la hermana Martina no parece de las que se amilanan con facilidad. Lo comprobaremos llegado el momento.

—En cuanto a la superiora —prosiguió Agustín—, mi impresión es que es bastante lista. ¿No os fijasteis? A muchas de vuestras preguntas respondió con otras preguntas. Eso es una forma de defenderse, de desviar el golpe y ganar tiempo para pensar. Se le nota desde lejos que procura controlar sus emociones… y también las de las demás. Eso se llama autodisciplina y saber mandar. Por cierto, ¿visteis la reacción de la comunidad? A excepción de Martina, ninguna otra dijo palabra que le restara crédito.

—Sí —admitió el fiscal—. Se ve que lo quiere tener todo bajo control, igual que su padre, el antiguo conde de Valcárcel, o el actual titular, su hermano mayor. A esa tal Verónica el liderazgo le corre por la sangre.

—En cualquier caso —añadió Agustín—, me dio la impresión de que sostiene bien el cargo de superiora y que allí nada se mueve sin su consentimiento. Por cómo habla, por cómo se desplaza o incluso por sus silencios, se advierte su noble cuna y que ha sido educada para ordenar y ser obedecida.

—Ciertamente —concedió Bernardo—; si hay causa, será la presa más difícil. Es astuta y tratará de salir airosa de cualquier acusación, pero eso no impedirá que cumplamos con nuestro deber. Y si se ha aprovechado de su posición y ha abusado de la otra hermana, de la enfermera, pagará por sus delitos. No voy a frenar mi mano solo porque lleve el apellido Nebrija. Con la Inquisición, hermano, no puede nadie, por muchos títulos que ostente.

—Así debe ser, fray Bernardo —asintió Agustín—. Los culpables, sea cual sea su condición, han de ser castigados. De otro modo, nadie creería en la justicia de nuestra labor.

—Bien decís —manifestó el fiscal, posando su mano sobre el hombro del secretario—. En fechas próximas tendremos novedades. Basta con que presentemos nuestros informes ante los miembros del tribunal.

Se hizo el silencio. Ambos dominicos se concedieron un respiro en la conversación y, a través de la ventanilla del carromato, contemplaron el verdor que cubría los campos, agraciados por las abundantes lluvias de las últimas semanas en la campiña sevillana.

*******

Días más tarde, en la sala de visitas del convento concepcionista…

—¡Ay, hermano, cuánta emoción me produce verte! —exclamó Verónica, abrazándose con fuerza a Francisco de Nebrija, algo mayor que ella—. Dios mío, cuánto tiempo sin encontrarnos ni saber de ti.

—Es verdad, Verónica —respondió él, correspondiendo al abrazo—. Esto de la clausura hace que nos veamos muy de tarde en tarde. ¡Qué cambiada estás con ese hábito… o uniforme, o como se llame! Pareces toda una monja entregada a su vocación; o, en tu caso, toda una abadesa dedicada al buen gobierno de su casa —añadió con tono divertido—. Aún recuerdo los juegos de niños en el palacio; apenas nos llevamos diferencia de edad.

—No seas ignorante en las cosas de la Santa Madre Iglesia ni de sus fieles servidoras —replicó ella, con una sonrisa entre inocente y pícara—. Anda, sentémonos.

Tomaron asiento junto a la mesa. Durante un rato repasaron las novedades de la familia, las noticias de la villa y las huellas que la brutal peste del año anterior había dejado en la comarca.

—En cuanto recibí tu carta, no dudé ni un instante —dijo Francisco, al fin—. ¿Quién mejor que yo para defender a mi hermanita pequeña?

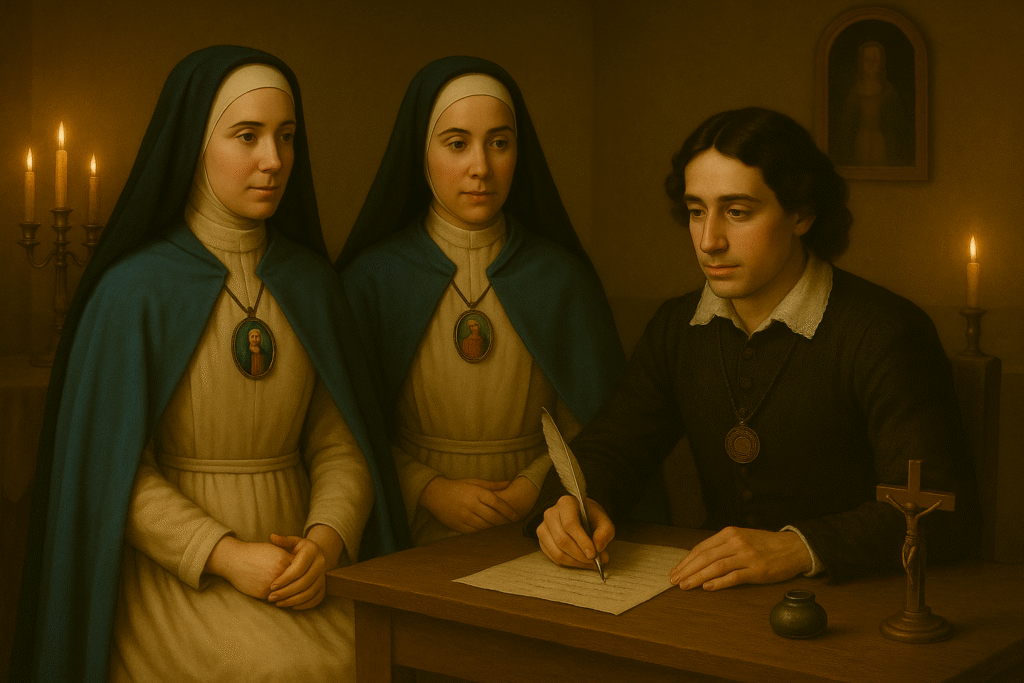

—Gracias, Francisco, te lo agradezco de corazón —contestó Verónica—. Mira, antes de nada, te presentaré a mi más fiel colaboradora en el convento. Además de amiga, es mi mano derecha y me sostiene en todo. Juntas, las tareas de gobierno se hacen más llevaderas. Ella es la hermana Concepción, una mujer extraordinaria.

Concepción, tras penetrar con lentitud en la estancia, hizo una ligera reverencia; Francisco se levantó para saludarla.

—Encantado de conoceros —dijo—. Si mi hermana habla así de vos, estoy seguro de que os lo habréis ganado.

—Muchas gracias por vuestra amabilidad, su merced —respondió Concepción con modestia.

—Uy, uy… dejemos tantos formalismos —intervino Verónica, posando una mano en el hombro de cada uno—. Hemos de remar juntos. Lo mejor será adoptar un tono cercano, para entendernos bien. Tendremos que intercambiar testimonios desde la confianza.

—Está bien, Verónica, pero dime —preguntó Francisco, abriendo los ojos de par en par—, ¿en qué lío te has metido? Yo siempre pensé que entre estos muros la posibilidad de complicarse la vida era mínima. Me escribiste que habían estado aquí nada menos que los del Santo Oficio, y esos no se andan con menudencias ni hacen amigos por donde pasan. Sin conocer todavía los detalles, la cosa suena grave.

…continuará…