El rostro de la madre Verónica era un muro de serenidad. Sus labios apretados, la mirada baja y el silencio prolongado parecían guardar una coherencia natural con su ignorancia de aquello que se le imputaba.

—Perdonad, fray Bernardo —dijo al fin, con voz firme, aunque contenida—. Ignoro por completo eso a lo que vuestra merced se refiere con tanta insistencia.

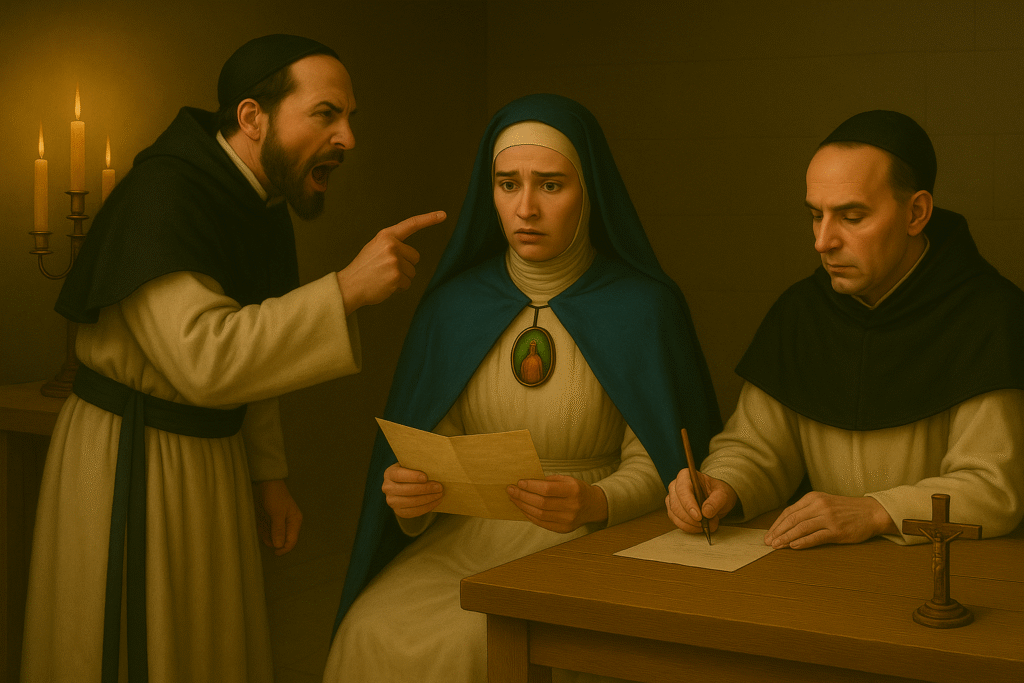

El inquisidor inclinó el cuerpo hacia delante, clavando sus ojos en la superiora. El aire de la estancia se volvió pesado, impregnado de incienso rancio y de un miedo antiguo que parecía adherirse a las paredes.

—Ya. ¿Os suenan, acaso, unos supuestos prodigios que habrían tenido lugar entre estos muros y que podrían ser obra del mismísimo Diablo?

La monja levantó la vista con dignidad herida.

—En absoluto, señor. ¿Qué Diablo iba a visitar este convento, donde solo reinan la oración, el trabajo y el servicio a la Virgen Santísima? Con el debido respeto… ¿creéis que voy a prestar fe a semejante desvarío?

Su tono, aunque respetuoso, llevaba un filo de indignación que crispó a los presentes.

—Continúo —replicó Bernardo, sin dejarse amedrentar—. ¿Os suenan de algo ciertos abusos carnales e impúdicos cometidos en esta abadía?

El silencio se hizo más denso, y la voz de Verónica se quebró por un instante antes de retomar su compostura.

—Jamás. Nunca he sido testigo de tales tropelías, y bajo mi gobierno nunca se habrían permitido.

El inquisidor apoyó las manos en la mesa, inclinándose más hacia ella.

—¿Y qué responderíais si os dijera que vos misma sois la protagonista de esos hechos?

La madre superiora suspiró profundamente, buscando en el fondo de su alma la fuerza necesaria.

—Mi señor inquisidor, no lo toméis a mal, pero tales acusaciones me parecen tan absurdas que casi pensaría que se trata de una burla prolongada. Me resulta insultante que semejantes preguntas se me planteen a mí, humilde servidora de la orden concepcionista. He procurado siempre vivir según la regla y el ejemplo de nuestra fundadora, Beatriz de Silva. ¿De veras dais crédito a tan horrendas y siniestras mentiras

El golpe de la mano del fraile contra la mesa resonó como un trueno en la penumbra.

—¡Basta ya de desafiar a este fiscal! —gritó, poniéndose en pie.

La tensión se apoderó de la sala. El murmullo lejano de las campanas no logró suavizar la atmósfera.

—¿Con quién creéis que habláis? —tronó Bernardo de Quirós—. No soy un simple aficionado que se entretiene con acusaciones sin fundamento. Soy miembro del Santo Oficio, institución fundada por los mismísimos Reyes Católicos, y merezco respeto.

La monja, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos, alzó la barbilla con una dignidad frágil pero obstinada.

—Disculpad, señor, si os parezco desafiante. Pero no alcanzo a comprender la raíz de tan negra acusación. ¿Cómo podría yo ser la autora de esos hechos y no recordarlo? ¿Acaso creéis que he perdido el juicio? ¿Os parezco una mujer desprovista de lucidez?

Bernardo se acercó un paso más, con su sombra engullendo el rostro de Verónica.

—Os repito que poco me importan vuestras explicaciones para negar lo ocurrido. Mi deber es descubrir la verdad: si esos hechos han sucedido o no. Y, si se prueba que ocurrieron, responderéis ante la justicia de la Santa Madre Iglesia.

Las lágrimas rodaron al fin por las mejillas de la superiora. El ambiente en aquella estancia oscura, apenas iluminada por un candil vacilante, se volvió sofocante, como una celada invisible que se cerraba sobre ella.

—He sido indulgente con vuestra merced —prosiguió Bernardo, modulando ahora la voz con un tono calculadamente frío—. Podría haberos citado directamente en el tribunal de Sevilla, como a una vulgar delincuente. Sin embargo, he preferido veros aquí, en vuestra propia casa. ¿Así me lo agradecéis? No esperaba semejante oposición.

—¿Oposición, señor? —replicó Verónica, con un hilo de voz que de pronto cobró fuerza—. Lo que no aceptaré es cargar con actos que jamás sucedieron. Este convento ha vivido siempre bajo el espíritu de nuestra regla y bajo la obediencia a la Santa Iglesia.

Bernardo, conteniendo la ira, volvió la mirada hacia su escribano.

—Apuntad bien la respuesta de la hermana, Agustín.

Verónica, extendiendo las manos, insistió:

—¿Cómo he de aclarar lo que no ha sucedido?

El inquisidor se mesó la barba, intranquilo. Había esperado encontrar a una mujer quebradiza, dispuesta a ceder bajo presión. En cambio, tenía ante sí a una superiora que, aunque temblaba, se mantenía firme como una muralla.

—Mirad que os hablo con condescendencia, movido por el respeto a vuestra condición de madre —dijo, alzando de nuevo la voz—. No os conviene obstruir esta investigación. La verdad siempre se abre paso. Y os juro por Dios que este caso no será distinto.

Verónica respiró hondo, enderezando el cuerpo.

—Pues entonces, investigad cuanto deseéis. Preguntad a quien os plazca, retirad cuantos velos consideréis necesarios. Al final, la verdad se impondrá y comprobaréis con vuestros propios ojos que nada de lo que se me imputa ha sucedido entre estos muros.

El inquisidor bajó la vista un instante, tamborileando con los dedos en la mesa.

—Quizá os sorprenda comprobar que hay alguien que piensa lo contrario. Y no un desconocido, sino alguien que os conoce bien.

Verónica palideció, aunque no apartó la mirada.

—No tengo la menor idea de quién pueda ser esa persona —contestó con entereza.

Bernardo sonrió con dureza, inclinándose hacia adelante.

—Lo sabréis pronto, madre. Y entonces veremos si vuestra fortaleza sigue intacta.

El silencio posterior fue tan hondo que incluso el crujido de la madera vieja sonó como un presagio.

…continuará…