Los rumores apuntaban a que aquel brote provenía de África y que había penetrado en España por los puertos de Andalucía, extendiéndose luego por toda la península. Nadie había imaginado, ni en sus peores pesadillas, la magnitud de la catástrofe.

En Sevilla, a dos días a caballo del convento, centenares, quizá miles de personas caían cada jornada bajo los efectos de la plaga. El barrio de Triana, uno de los más humildes, quedó arrasado. En el hospital de las Cinco Llagas, los lamentos se confundían con el hedor insoportable de la enfermedad y de la carne corrompida. Una muchedumbre desesperada aguardaba a las puertas, y lo peor era que no había camas para tantos moribundos.

Las fosas comunes se abrieron con premura en distintos puntos de la ciudad, donde se enterraban los cuerpos sin más ceremonia que un puñado de cal y la prisa de los sepultureros. El hospital de Triana cerró finalmente sus puertas: el aire viciado que allí se respiraba se volvió tan mortal como la propia peste, y los médicos caían como el resto. En aquel infierno debieron de sucumbir más de doce mil almas.

Aquellas cifras pavorosas diezmaron también a los religiosos, de modo que conventos y monasterios quedaron mermados. Milagrosamente, salvo los casos del franciscano y de la novicia que lograron superar la enfermedad, la comunidad concepcionista permaneció libre de otros contagios. El aislamiento severo, el silencio impuesto en los claustros y las largas horas de oración a la luz temblorosa de los cirios parecían haber alzado un muro invisible contra la epidemia. Las hermanas atribuían esa gracia a la intercesión de Beatriz de Silva, su fundadora.

En otros lugares, las procesiones y rogativas públicas no sirvieron de escudo. Ni el aroma del incienso ni las letanías murmuradas en las calles pudieron frenar la guadaña invisible que segaba vidas a su paso.

Por fin, a últimos de septiembre, llegó al convento una misiva del arzobispo de Sevilla. En ella, el prelado expresaba su fervor y alegría porque se daba por concluida la plaga, quedando apenas unos pocos enfermos bajo control. La noticia trajo consigo un renacer popular: repicaron las campanas, se organizaron fiestas y, aunque muchos habían sobrevivido, el duelo por los muertos permanecía como un eco sombrío en las familias destrozadas.

Las opiniones eran dispares: unos atribuían el castigo a los pecados del pueblo, otros lo explicaban con razonamientos más terrenos. Para las mentes más reflexivas, las ofrendas y procesiones habían resultado inútiles, pues lo que Dios reclamaba era una regeneración profunda del propio ser humano. Pero, como tras la tempestad siempre vuelve la calma, la vida fue retomando su cauce, una vez que se creyó aplacada la cólera divina.

En los últimos días de aquel aciago año, el convento recibió una inesperada noticia: un bebé, de apenas unas semanas, había sido dejado en la portería al amparo de la madrugada. Una de las monjas, antes del amanecer, al abrir halló un canasto envuelto en lienzos ásperos. Dentro, una niña dormía plácida, cubierta con un paño limpio que aún retenía el calor de un regazo materno ausente. El aire frío de diciembre entraba por el zaguán, y el llanto suave de la criatura rompió el silencio solemne del claustro.

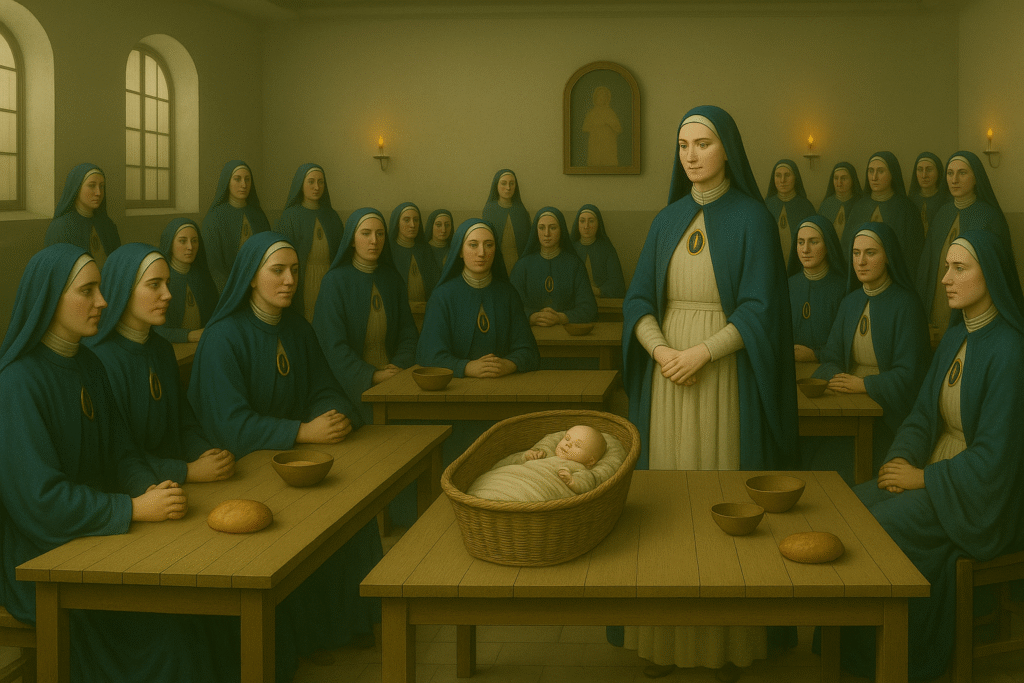

La intención de quien la dejó allí era evidente: confiaba en que las monjas, con su vida de oración y caridad, se hicieran cargo de la pequeña. Enseguida la comunidad se reunió en la sala de labor; algunas hermanas acariciaban sus manitas, otras improvisaban arrullos, mientras el olor a cera consumida y a pan recién horneado se mezclaba en el ambiente.

Nadie conocía el origen de la criatura ni las razones de su abandono junto a la entrada: tal vez la recién nacida fuese fruto del pecado o tal vez huérfana de madre. En cualquier caso, ninguna hermana permitiría que aquella niña pereciese. Bajo la penumbra de las bóvedas, con los rezos del rosario resonando en coro, se decidió que aquella recién llegada sería acogida como hija de la casa.

*******

—Ay, querida Genoveva —dijo con agrado la madre Fátima, llevándose las manos a la cabeza—. Justo en ese tramo del relato es cuando entro a formar parte de esta historia, un lugar en el que habitaré por poco tiempo, pues mi salud es frágil y mis años pesan ya sobre mí.

—Es cierto, madre Fátima —respondió la hermana Genoveva, dejando reposar la pluma en el tintero de cobre, mientras la llama de una vela proyectaba sombras alargadas sobre el escritorio—. Ella os cuidó desde el primer instante y dio las instrucciones necesarias para que no os faltase de nada. Gracias a lo que Verónica os enseñó y a la ternura con que os trató, nació en vos la vocación religiosa. Tras su partida, suplimos nuestra necesidad de guía con vuestra excelsa mano, formada por la voluntad de la hija del conde de Nebrija. No solo el monasterio prospera, sino que también han aumentado las vocaciones. ¿Qué más se puede pedir?

—Es cierto, hermana. Pero no olvidéis algo: con frecuencia llegan novicias apenas muchachas, hambrientas, con los ojos encendidos por la miseria. El hambre y la incertidumbre del mañana alteran las verdaderas razones de su ingreso aquí o en otros conventos. Es una realidad cruel, pero tan cierta como el frío de nuestras celdas en invierno. Algunas entran convencidas de servir a Dios; otras, buscando tan solo un plato caliente que aligere el vacío de sus estómagos.

—Tenéis razón, madre. Muchas huyen de los males que nos afligen en este siglo de calamidades, pero la mayoría acaba entregándose a la Virgen y al servicio al prójimo. Dios siempre guarda un rincón para las hijas que cumplen sus mandatos.

Fátima miró a Genoveva con ternura, mientras el tintinear lejano de las campanas marcaba la hora de completas.

—Entiendo lo que decís. Ahora, si no os importa, continuad escribiendo. He de seguir narrando para la posteridad los pasos de este convento. Debo acudir a mi memoria y relatar lo sucedido desde mi llegada hasta que alcancé la madurez.

—Por supuesto, madre. Estoy lista —respondió la hermana, mojando nuevamente la pluma en el tintero, mientras el silencio sagrado del claustro envolvía la estancia.

…continuará…