—Dios mío —murmuró la abadesa con el rostro desencajado—. ¡Quién sabe lo que esa trastornada habrá contado a la Inquisición! Ya lo ves, hermano: parece que todo vale con tal de hacer caer a quien disgusta. Y, aun así, ignoro las razones que llevaron a Martina a escribir esa carta dirigida al Santo Oficio. ¿Será posible que no midiera las consecuencias de su acto?

—Un momento, Verónica —dijo Francisco, llevándose la diestra a la barbilla—. Me asalta una idea que pudiera ser útil: ¿cabe que esa monja no esté en su sano juicio?

—Por mis conocimientos y mi experiencia, no lo descartaría —replicó con firmeza Concepción—. Sin embargo, más que enfermedad de la mente, creo que el mal le habita en el alma. Esa mujer —y me duele decirlo— vive presa de los celos y la envidia. Y aún me pregunto cómo pudo entrar tras estos muros para servir a Dios y a su Madre. Has de saber algo esencial, Francisco: ella guarda antecedentes de indisciplina que le acarrearon un grave conflicto en el convento concepcionista de Toledo. Fue expedientada y la sanción fue su traslado forzoso hasta esta casa. Que Dios me perdone, pero la mala hierba nunca muere. Sin pretenderlo nos han enviado un quebranto. ¡Y pensar que siempre vivimos aquí en serenidad y concordia!

—Es curioso —ponderó el letrado—: el Santo Oficio alegará que el demonio ha penetrado en el convento, y quizá, si acaso, lo haya hecho en el corazón de esa perturbada, desasosegándola. Insistiría en explorar su estado mental. Si logramos persuadir al tribunal de que no está en sus cabales, los cargos perderán peso y podríais salir airosas. No será empresa fácil, pero conviene trabajar esa línea como herramienta principal para desenmascararla.

—Francisco —objetó Verónica—, por desgracia es fácil echar mano del socorrido argumento de Satanás cuando algo se tuerce: se usa para zaherir y destruir reputaciones. ¿Cómo responsabilizar al Maligno de lo que ni siquiera aconteció? Nosotras no curamos a nadie; examinamos síntomas y actuamos con prudencia. Fue una época mala, de obsesión colectiva: miedo al contagio y a la muerte. Y el miedo, hermano, se contagia más que la peste. Cada cual velaba porque el mal no traspasara su puerta; y aquí, con veinte mujeres conviviendo, ocurrió lo mismo. Las noticias de Sevilla eran espantosas y todas nos sentíamos sobrecogidas. Presiento que ese clima extremo llevó a quien ya sabemos a retorcer la realidad y aprovechar las circunstancias para acusar falsamente a otras monjas. Cuando interesa, las cosas se tergiversan. Aquella excepcionalidad de pánico general favoreció el testimonio de Martina y que los dominicos otorgaran crédito a su carta. Eso es lo que ha de perseguirse: la mentira y la mala fe, sobre todo cuando su objetivo prioritario es el daño a otras personas.

—Convengo contigo —asentó Francisco—. Yo os creo, como no podría ser de otro modo. Mas mi oficio exige convencer al tribunal de que cuanto aquí se ventila nace de una mente enferma o emponzoñada por la envidia y que pretende manchar vuestro buen nombre.

Cayó un silencio. Las miradas se cruzaron entre los tres: se produjo una lucha muda entre la esperanza y el pesimismo por lo que habría de venir. Concepción, deseosa de romper la tensión y de liberarse de la opresión interior, se alzó de la silla y posó los ojos en el jurista:

—Que Dios y la Santísima Virgen te inspiren, letrado. Necesitaremos tu ayuda; cúmplase la voluntad del Señor.

*******

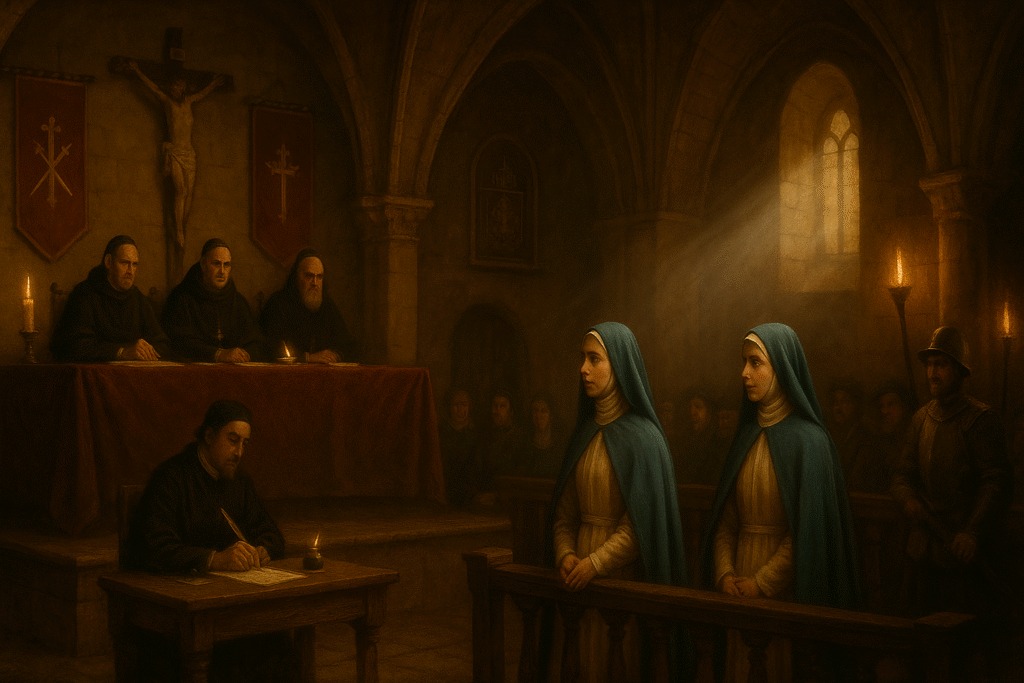

Meses después, en la sede del Santo Oficio sita en el castillo de San Jorge, en Sevilla, la expectación era máxima. El juicio contaría con la presencia del arzobispo de la ciudad, monseñor Domingo Pimentel de Zúñiga. Figuraban como partes: la abadesa concepcionista Verónica de Nebrija y la hermana Concepción Quesada, acusadas; y como denunciante, la hermana Martina Pina.

Actuaba en defensa Francisco de Nebrija, letrado; como fiscal, el dominico fray Bernardo de Quirós; y por secretario, fray Agustín Gilarte.

Presentados los autos y expuestos los hechos, la fiscalía interrogó largamente a las afectadas. Mas en ningún momento se acreditó, con prueba bastante, la comisión de ilícito alguno dentro del convento concepcionista. Concluido el trámite, se alzó Francisco, que, tras mirar atentamente a su hermana y a Concepción, luego a las autoridades y por último a los señores que componían el tribunal, dijo:

—Señores miembros del tribunal: con el debido respeto y después de lo presenciado en esta sala, he de manifestar que no ha lugar a mantener la acusación ni su pretendida fuerza. Ha quedado claro que, por motivos oscuros, la hermana Martina vierte imputaciones huérfanas de prueba y sin verosimilitud. A la luz de lo oído, esta defensa se reafirma en que su testimonio está emparentado con la envidia, el rencor o la venganza. Sus antecedentes disciplinarios minan su crédito; sus dichos, más que memoria de hechos, son imaginaciones que hacen perder el tiempo a este tribunal. Y, según consta en la instrucción del señor fiscal, aparte de su voz, ninguna monja de la comunidad, ni el confesor de la casa —el padre Damián—, aportan declaración que sustente la denuncia. ¿Cómo, pues, dar por probado lo que nadie vio?

Hizo una leve pausa; en la sala solo se oyó el rasgueo de la pluma del secretario.

—Resta, por tanto, a juicio de esta defensa, absolver a las encausadas y restituir su honra, pues no hay causa bastante que merezca más castigo que el que ya trae consigo la calumnia.

…continuará…